弁護士費用保険とは?

弁護士費用保険とは、弁護士に法律トラブルの解決を依頼した際にかかる費用に備えるための保険です。

弁護士費用には、相談料や着手金、手数料や実費などさまざまなものが含まれており、場合によっては100万円以上かかることもあります。

弁護士費用保険に加入しておけば弁護士費用が払えず泣き寝入りすることを防ぐほか、費用負担が軽くなることで、問題解決に向けてスムーズに動き出すことができます。

弁護士費用保険に加入するメリットとは?

弁護士費用保険に加入するメリット

- 幅広いトラブルに対応できるので安心

- 泣き寝入りをしないで済む

- 初回60分間無料で弁護士に相談できる

- 適正な結果へと至る可能性が高くなる

- 保険料がお手頃価格である

- 追加保険料なしでご家族も補償の対象になる(条件あり)

弁護士保険は加入すべきかどうかを判断するために、まずはメリットから整理していきましょう。

幅広いトラブルに対応できるので安心

弁護士費用保険では、自動車事故・自転車事故などの突発的なトラブルから、労働トラブル、いじめ問題、ネットでの誹謗中傷まで、さまざまなトラブルに対応することができます。詳しくはベンナビ弁護士保険の「対象となるトラブル」をご確認ください。

弁護士費用保険に加入することで、経済的な安心はもちろんのこと、心理的な不安も解消することができます。次の見出しでは弁護士費用保険が活躍する具体的なシーンを紹介します。

自動車事故

自動車事故を起こしてしまった場合、加害者・被害者どちらのケースでも弁護士費用保険を利用できます。

よく混同されるのが、自動車保険に付帯できる弁護士費用特約です。自動車保険の弁護士費用特約は自動車に関連した事故で、自分が被害者だった場合しか補償されません。

その点弁護士費用保険はより幅広いシーンで使えるだけでなく、自分が加害者だった場合も補償されます。

離婚問題

離婚のトラブルでも弁護士用保険が役に立ちます。

特に、これから離婚を控えている場合は、離婚に向けてトラブルが発生したり、離婚後に養育費の不払いや面会交流の拒否などで、元配偶者と揉める可能性もあるため、弁護士に頼る必要がでてくることもあるでしょう。

また、離婚問題は当事者同士での解決が難しいケースが多く、弁護士に依頼したほうがスムーズに解決できます。その際にかかる費用を保険でカバーできれば、金銭的にも精神的にも安心して仕事を依頼できるでしょう。

労働トラブル(労働者側)

弁護士費用保険は未払い残業代の問題や、パワハラ・セクハラといった労働上のトラブルにも活用できます。

会社に対して面と向かって交渉できるという人は少ないはずです。弁護士に依頼することで、未払い賃金の請求や損害賠償請求といった専門的な手続きを代行してくれ、問題解決に導いてくれますよ。

ネット被害

SNSで誹謗中傷を受けたりリベンジポルノの被害を受けた場合、弁護士に依頼することで書き込みの削除や発信者の特定、損害賠償請求をしてくれます。

ベンナビ弁護士保険では、条件付きで家族の法律トラブルについても、弁護士費用の補償が可能です。

これからスマホを持つ年齢になるお子さんがいる方や、中学・高校での子どものSNS利用などが不安な方は、事前に備えておいて損はないかもしれません。

詐欺被害

投資詐欺に遭い数百万円を振り込んでしまった、訪問販売で高額商品を押し売りされてしまったなど、詐欺被害にあったときの弁護士費用もカバーすることができます。

泣き寝入りをしないで済む

法律トラブルに悩んでいても、弁護士費用が高くなることを懸念して、泣き寝入りするケースは少なくありません。

たとえば、インターネットで誹謗中傷を受け発信者の特定をするう場合、着手金だけで5万~20万円ほどの費用かかることもあります。

トラブルによる被害が20万円を超えていたとしてもであったとして、それを超える費用がかかる場合には、ほとんどの方が弁護士への委任をあきらめてしまうことになります。

ですが、弁護士費用保険によるサポートがあれば、泣き寝入りすることなく交渉を続け、適正な解決へと至る可能性が高くなります。

初回60分間無料で弁護士に相談できる

たとえばベンナビ弁護士保険の場合、契約した方への付帯サービスとして、トラブルについて弁護士に相談したいという方のために、初回に限り60分間無料で弁護士に相談できるサービスを実施しています。

トラブルが起きた当初はなかなか冷静になれず、経緯や内容をうまくまとめられません。無料相談を通じて弁護士と話すことで、状況を整理しやすくなるでしょう。

場合によってはそこでトラブルが解決し、委任せずに済む場合もありますよ。

保険料がお手頃価格である

保険料が安い点も弁護士費用保険のメリットのひとつです。

「ベンナビ弁護士保険」なら月額2,950円で加入することができます。

年間では35,400円の保険料がかかりますが、弁護士費用はひとつの事件だけで数十万円から、場合によっては100万円以上にまで上るケースも少なくありません。

1日に換算するとわずか96円ちょっとで弁護士費用のサポートが受けられるので、経済的なメリットが大きい保険といえるでしょう。

追加保険料なしで家族も補償の対象になる(条件あり)

弁護士費用保険は、契約者だけでなく家族も補償の対象にすることができます。

その場合、補償を追加する家族の人数に応じて保険料を追加で支払うのが一般的です。ただし「ベンナビ弁護士保険」なら、契約した方から見て1親等内の家族までが自動的に補償の対象となります。

具体的には、保険契約者、その配偶者、および65歳以上の親(配偶者の親は含みません)、30才未満の未婚の実子が対象です。

自分だけでなく、家族もトラブルから守れるという点が魅力といえます。

適正な結果へと至る可能性が高くなる

弁護士へ仕事を任せることで、自分ひとりではできないような交渉や手続きができるようになるので、最終的に納得のいく結果に落ち着きやすくなります。

とくにトラブル中は精神的に疲弊してしまうことも多いので、専門家に頼れるという安心感が得られるのも大きなメリットといえるでしょう。

弁護士費用保険のデメリットとは

弁護士費用保険に加入するデメリット

- 補償対象外となるトラブルもある

- 補償対象外となる期間がある

- 免責金額・縮小てん補の設定がある

ここから先は弁護士保険のデメリットや注意点について解説します。

補償対象外となるトラブルもある

弁護士費用保険ではさまざまなトラブルが補償の対象になっていますが、補償することができないトラブルも存在します。補償対象外となる主なトラブルは次のとおりです。

【補償されないトラブルの例】

- 弁護士費用保険に加入する前にすでに発生していたトラブル

- 刑事事件の加害者になった場合(ただし、冤罪の場合は除く)

- 国や地方自治体など公的機関を相手として争うトラブル

- 自己破産や民事再生など係争相手が存在しないトラブル

このほかにも殺人・暴行の加害者になった場合や集団訴訟をする場合など、補償の対象とならないケースがいくつかあるので、加入前に補償の範囲を必ず確認しておきましょう。

詳しくは「保険金をお支払いできない場合」をご確認ください。

補償対象外となる期間がある

交通事故などの特定偶発事故に該当しない「一般事故」については、弁護士費用保険に加入したあとすぐに補償を受けられるわけではなく、補償を受けられない期間が設定されています。

トラブルの内容によって「待機期間」もしくは「不担保期間」のどちらかが設定されており、これらの期間が経過してはじめて、補償を受けることができます。

待機期間は契約日から3ヵ月で設定されていることが一般的です。その間は「自動車事故でケガをした」「飼い犬が人にケガをさせた」といったような偶発事故しか補償されません。

また、たとえば離婚問題の不担保期間を1年としている商品の場合、契約日から1年以内に起きた離婚トラブルは補償の対象になりません。商品によってどのトラブルがどれくらいの不担保期間を設定しているかは異なるので、加入前によく確認しておきましょう。

トラブルはいつ襲ってくるかわからないので、できるだけ早めに加入することをおすすめします

免責金額・縮小てん補の設定がある

免責金額とは、弁護士費用保険の補償対象額のうち、契約時点で設定された自己負担額のことをいいます。

また、縮小てん補とは、弁護士費用保険の補償対象額に、契約時点で定められた基本てん補割合を乗じて補償額を算出する仕組みのことです。

たとえば弁護士費用が50万円で免責金額が5万円、てん補率が70%の保障額は、(50万円-5万円)×70%=31万5,000円となり、差額の18万5,000円は自己負担になります。

「ベンナビ弁護士保険」では免責金額を5万円、契約時に基本てん補割合を定めて補償額・保険料を設定しています。免責金額やてん補の割合を下げるほど保険料は上がっていくので、補償額と保険料のバランスを見ながら無理ないプラン組むようにしましょう。

弁護士費用保険って本当に必要なの?

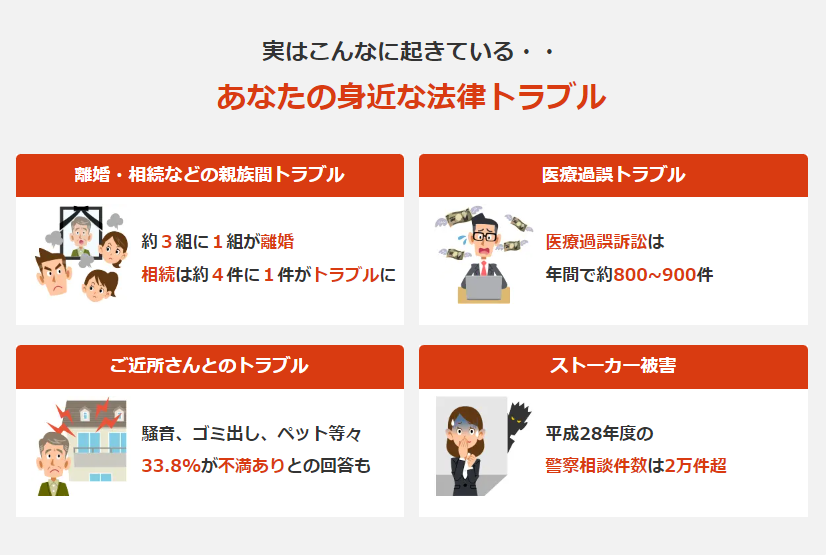

これまで大きなトラブルに巻き込まれたことがない方や、弁護士に相談したことがない方は、弁護士費用保険の必要性に疑問を感じるかもしれません。

ですが、2019年に発生した交通事故件数は38万1,237件、労働トラブルに関する相談件数は118万8,340件、さらに全国の小・中・高校でのいじめの認知件数は612,496件と、いずれも人口が減少していくなかで過去最多を記録しています。

このようにトラブルが多発する現代において、それがいつ自分の身に降りかかってもまったく不思議ではありません。

ご家族がいる方や、万が一のときに弁護士費用を支払う経済的余裕がないなどの事情がある場合は、加入を検討しておいてもよいでしょう。

弁護士費用保険がおすすめな方は?

弁護士費用保険の必要性が高いのは、次のような特徴に該当する方です。

収入・経済面での懸念がある方

現時点での収入が十分ではなく、トラブルに巻き込まれた場合に弁護士に相談・依頼する費用を捻出することが厳しい方には加入をおすすめしています。

費用が負担できず泣き寝入りする、自分で解決しようとしてさらに問題を大きくするといったリスクを解消することができます。

外出する機会の多い方

外出が多い方は、自動車事故や自転車事故などのトラブルに巻き込まれるリスクが高く、弁護士費用保険の必要性が高いといえます。

通勤で車をつかっていたり、ドライブが趣味で長距離運転することが多い方はその分だけでトラブルに巻き込まれる可能性が高いといえます。万が一に備えて弁護士保険に加入しておくのもよいでしょう。

小・中・高生の子どもをもつ親

子どもが学校でいじめに遭った、部活で大ケガをしたなど、学校生活においてもさまざまなトラブルが起こり得ます。

「学校で起こったことを弁護士にお願いするなんて…」と依頼をためらう方もいますが、加害者や学校側がいじめを認めなかったり、誠実な対応がなくトラブルへと発展したりすることも十分に考えられます。

子どもの安全を守るためにも、弁護士費用保険がおすすめです。

高齢の両親がいる方

グループホームや介護施設に入居した際に、スタッフから暴力を受けたり、他の入居者から嫌がらせを受けたりするケースが増えてきました。

高齢の両親に快適に過ごしてもらうためにも、弁護士費用保険で備えておくことをおすすめします。

公共交通機関で長時間通勤している方

満員電車や込み合ったバスなどの公共交通機関で通勤している場合、不特定多数の人との間でトラブルが起きる恐れがあります。

肩がぶつかっていい合いになった、高校生の娘が痴漢被害に遭ってしまった、いわれのない痴漢と間違われてしまった冤罪被害など、さまざまなリスクが存在しています。

安心して通勤・通学するためにも、弁護士費用保険へのご加入をおすすめしています。

痴漢冤罪事件についてはベンナビ弁護士保険の「痴漢冤罪特約」をご確認ください。

最後に|弁護士費用保険に入っても損はしない

「ベンナビ弁護士保険」は月額2,950円で加入することができます。

1日あたり約96円で大きな安心を得られるのであれば、弁護士費用保険に加入するメリットは非常に大きいものといえます。

仮にトラブルが生じなかったとしても、心理的な安心感という効果には大きなものがあり、毎日のストレスを減らすことができます。

あなた自身はもちろんのこと、配偶者やご両親、お子さんの大切な日常生活を守るためにも、弁護士費用保険への加入をぜひご検討ください。