相続放棄とは被相続人(亡くなった人)の財産に対する相続権の一切を放棄することです。

たとえば、被相続人が高額な借金を残したまま亡くなった場合、相続放棄によってマイナスになる財産を相続せずに済ませられる場合があります。

相続放棄は家庭裁判所を介した手続きで、場合によっては高額な財産が関わる場合もあります。また、相続放棄の期限は、原則として相続開始を知ったときから3ヵ月以内と短い期間しかありません。

そのため、納得のいく形で解決ができるよう、少しでも疑問・悩みが出てきた段階で早急に専門家に相談することをおすすめします。

この記事では相続放棄の相談先や、相続放棄をする手続きの流れについても解説します。

相続放棄の相談先で悩んでいるなら弁護士の無料相談を利用するのがおすすめです。

弁護士なら、相続放棄をすべきかどうかの判断も相談できるうえ、依頼すれば手続きも全て任せられるので、期限内に手間なく手続きが可能です。

「ベンナビ相続」では、以下のような弁護士を簡単に見つけることができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

| 相続問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |

|

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |

| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |

| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |

| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |

| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |

| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |

(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)

相続放棄の無料相談ができる窓口

ここでは、相続放棄に関して「誰に相談したらいいかわからない…」という方に向けて、相談に適した窓口を5つご紹介します。

弁護士|相続全般の相談に対応できて依頼すれば代理交渉等も可能

|

相談で解決 できること |

|

|

相談先の 特徴 |

|

|

相談に おすすめの人 |

|

|

相談先 |

|

相続放棄に限らず、相続に関する相談であれば弁護士への直接相談がおすすめです。

特に、相続財産が高額な場合や他の相続人とトラブルが起きそうな場合には、弁護士からアドバイスをもらいながらより適切な措置を取るようにしたほうが賢明でしょう。

また、相続放棄すべきか悩んでいる場合にも、弁護士に財産状況を伝えることで、相続放棄すべきかどうかアドバイスをもらえます。また実際に依頼をした場合は、依頼人の利益が最大化されるように代理交渉も行うことができます。

相談料がかかるケースもありますが、初回相談は無料で受けてくれる弁護士も多くいるためおすすめです。

| 相続問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |

|

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |

| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |

| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |

| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |

| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |

| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |

司法書士・税理士

|

相談で解決 できること |

|

|

相談先の 特徴 |

|

|

相談に おすすめの人 |

|

|

相談先 |

|

相続の相談ができる専門家として、弁護士以外だと『司法書士』や『税理士』がいます。ただ、対応できる範囲が弁護士よりも狭いため、限定的な相談しかできません。

司法書士は、手続きや不動産登記に関する相談、税理士は、相続に関する税金の相談が主になります。

市役所・区役所の無料法律相談窓口|無料相談可、地域密着の弁護士

|

相談で解決 できること |

|

|

相談先の 特徴 |

|

|

相談に おすすめの人 |

|

|

相談先 |

|

法律相談の窓口を設けている各市区町村の役所に行けば、弁護士や司法書士などの専門家に無料で相談することができます。

定期的に相続に関する説明会や相談会などが開催される場合もあり、「すぐに解決しなければならない悩みはないが、相続の準備のために参加している」という方も多いです。

ただし、日時に指定があり予約が必要なケースもあるため、タイミングが悪いと数週間待たないと相談できないこともあります。

相続放棄トラブルはスピーディーに解決しなければならないことがほとんどでしょうから、このような場合は自身で弁護士を探したほうが良いでしょう。

法テラス|無料相談や弁護士費用立替制度あり

|

相談で解決 できること |

|

|

相談先の 特徴 |

|

|

相談に おすすめの人 |

|

|

相談先 |

公式サイト:https://www.houterasu.or.jp/ 電話:0570-078374(平日9~21時/土曜9~17時) |

相続に関して弁護士への依頼を考えているけど、弁護士費用が心配だという方も少なくないでしょう。

『法テラス』を利用すれば、収入・資産の条件を満たす方は無料で法律相談ができ、弁護士費用の立替制度が利用できるようになります。

ただし、たとえ条件をクリアできたとしても、対応してくれる弁護士がそもそも相続問題に力を入れているとは限らないため、相談先としてはそこまでおすすめできません。

どうしても弁護士費用が心配な方は候補の1つにしてください。

各家庭裁判所|手続きの簡易的な案内が可能

|

相談で解決 できること |

|

|

相談先の 特徴 |

|

|

相談に おすすめの人 |

|

|

相談先 |

相続放棄の申述は、各都道府県が管轄している『家庭裁判所』(※)で行います。

もし、相続放棄の手続きをする上で不明点があれば、家庭裁判所に直接相談してみることで、簡単な内容であれば回答をもらえる場合があります。

ただし、基本的には手続きに関する相談しか受け付けていません。相続放棄すべきかどうか・相続人と揉めているといった内容はまずは弁護士等に相談することをおすすめします。

相続放棄をする前に知っておくべきこと

相続放棄する前に知っておくべきことは以下のようなことが挙げられます。ここでは、以下についてくわしく解説します。

- 相続放棄には期限が設定されている

- 相続放棄前に遺産を処分すると相続放棄できなくなる

- 相続放棄したら撤回はできない

- 限定承認という方法もある

- 相続人全員が相続放棄し、特別縁故者もおらず残った財産は国のものになる

相続放棄には期限が設定されている

家庭裁判所への相続放棄の申述期限は、相続の開始を知ってから3ヵ月以内です。

基本的にはこの3ヵ月以内に相続するのか(単純承認)、相続しないのか(相続放棄)、もしくは後述する限定承認をするのかを決めなくてはなりません。

3ヵ月以内に何の申述もなければ、相続する方向で進められていきます。

ただし、相当な理由があって3ヵ月を過ぎた場合には、申立てをすることで裁判所が期限延長を認めてくれるケースもあります。

例えば、相続財産を調べようとしても他の相続人の協力を得られず、把握することに時間がかかったなどの事情があれば、裁判所も考慮してくれる可能性はあるでしょう。

「仕事が忙しくて相続問題に手を付けられなかった」などの理由では認められる可能性が低いので、いずれにしても早めに動き出す必要があります。

相続放棄前に遺産を処分すると相続放棄できなくなる

相続放棄の申立てを行う前に遺産を使ってしまったり、不動産の名義変更をしてしまったりすると、相続放棄を認めてもらえません。

もし、一部でも遺産を使ったり処分したりしてしまうと、単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も相続)したことになってしまいます。

相続放棄を考えているなら、遺産の管理には注意が必要です。

相続放棄したら撤回はできない

家庭裁判所によって、いちど相続放棄が認められてしまうと、基本的に撤回はできません。

以下の理由での撤回は認めてもらえないので注意が必要です。

- 借金が多いと思って相続放棄したものの、じつはプラス財産のほうが多いことが判明した

- 相続する手続きなどが面倒で相続放棄したが、やはり気が変わった

相続放棄が家庭裁判所で認められる前であれば取り下げることができるので、もし事情が変わった場合はなるべく早く申し出ましょう。

また、以下のような場合には取消しが認められます。

- 他人から脅されたなどの理由で相続放棄する以外の方法がなかった

- 未成年者が法定代理人の同意をもらわず勝手に相続放棄した

限定承認という方法もある

限定承認とは、相続人が相続財産から借金などの支払いをして、財産が残った分を引き継ぐことを指します。

通常の相続の場合はマイナスの財産等も全て相続してしまうため、万が一マイナスの財産の方が多い場合は、相続人が自力で返済していくことになります。

プラスの財産よりマイナスの財産が多いことが想定される場合は、限定承認を行うことで、余計な負債を負わずに相続することが可能です。

下記のような場合は、限定承認を検討することをおすすめします。

- プラスの財産とマイナスの財産がいくらあるか分からない

- 相続人の1人が家業を受け継ぎ、再建をはかることにした

- 相続財産のなかに家宝などが含まれている

ただし限定承認にはデメリットもいくつかあるため、事前に弁護士などの専門家に相談するのが得策です。

相続人全員が相続放棄すると財産は国のものになる

相続人の全員が相続放棄し、最終的に被相続人の財産がプラスとなった場合で、且つ被相続人の内縁者や世話人などの被相続人と特別な関係の者(特別縁故者)がいない場合は、財産はすべて国のものとなります。

もし、被相続人の財産がマイナスとなれば、債務者の消滅に伴いマイナスの財産(借金など)も消滅します。

相続放棄の手続きと流れ

ここでは、相続放棄の手続きとその流れについて解説します。

相続財産の調査

「被相続人に借金があることが分かり相続放棄をしたが、あとから借金額以上の財産が見つかった」という場合、プラスの財産を放棄することとなります。

相続放棄は、一度認められてしまうと撤回することができません。

このような事態を避けるためにも、相続財産の調査は重要となります。

被相続人の財産を調査して、相続放棄をすべきかどうかを慎重に判断しましょう。

被相続人の財産は、残された通帳の記載(定期的な支払いの履歴はないか)や届いた請求書などを手掛かりに調査します。

たとえば被相続人が生前、消費者金融等から借り入れを行なっていた場合には、過払い金があればプラスの財産を有している可能性もありますので、過払い金の有無がないかの調査も合わせて行うようにしましょう。

戸籍等の添付書類の収集

相続放棄申述書を提出する際には、戸籍などの書類を添付することが必要となります。相続放棄をする人と被相続人の関係性によっても、取り寄せる書類は変わります。

市区町村役場へ出向くまえに、自身に必要な書類をしっかり確認しておくとスムーズに手続きができます。一般的に、相続放棄には以下の書類が必要です。

- 被相続人の戸籍謄本

- 被相続人の住民票または戸籍の附票

- 相続放棄をする相続人の戸籍謄本

- 相続放棄申述書

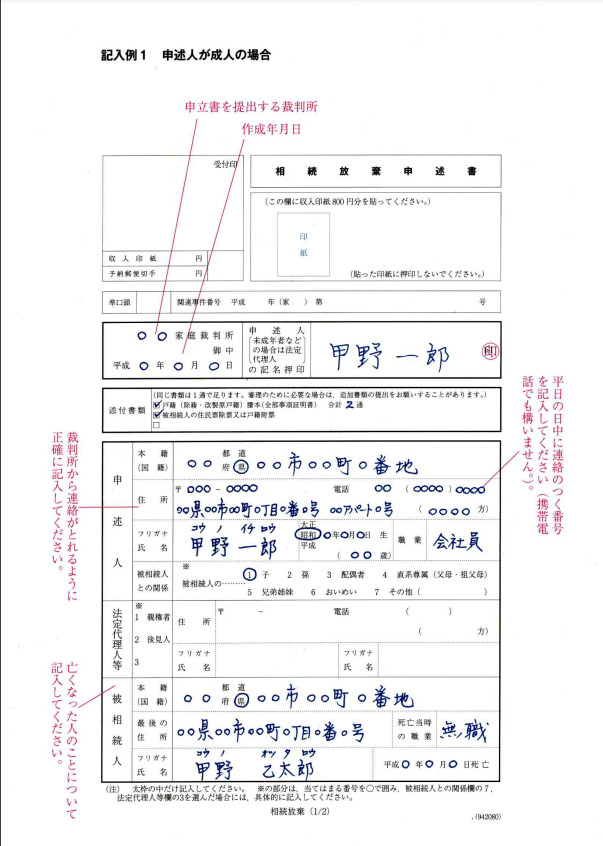

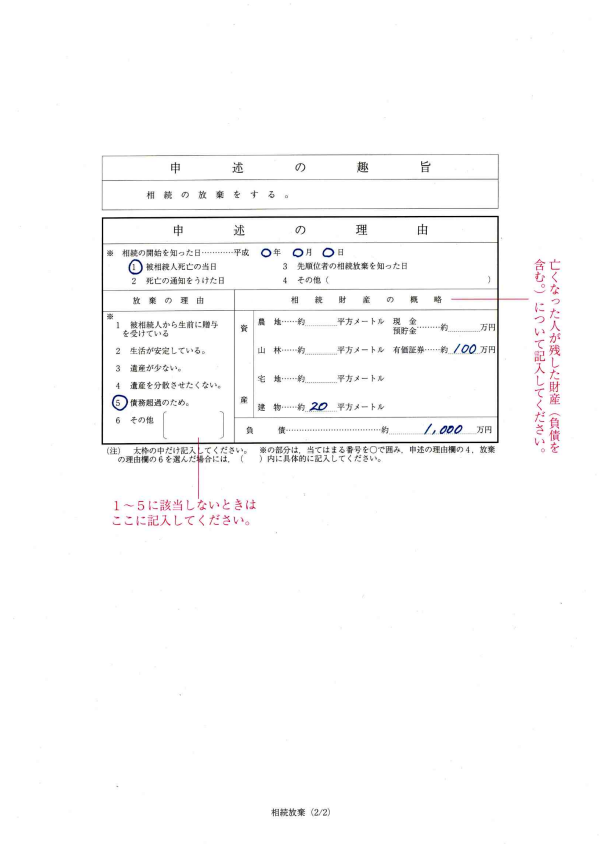

相続放棄申述書の作成

相続放棄に必要な書類が揃ったら、相続放棄申述書の作成をします。

相続放棄申述書の用紙は、裁判所のホームページからダウンロードするか、直接家庭裁判所へ出向いてもらうこともできます。

家庭裁判所への相続放棄の申立

相続放棄申述書の作成ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

自身が相続することを知ってから、裁判所への申立てまでを3ヵ月以内に行わなければいけません。相続することを知ったら、なるべく早く行動することが重要です。

裁判所から届く照会書への回答

相続放棄申述書の提出をすると、家庭裁判所から「相続放棄の照会書および回答書」が届きます。

照会書の内容を読み、回答書へ正確に記入していきます。照会書については、以下の内容が一般的です。

- 今回の相続についていつ知ったのか

- 相続放棄の申述は自分自身の意思か

- 相続放棄を行う理由

- 遺産の全部や一部を処分していないか

回答書へ記入したら返送期限までに家庭裁判所へ返送します。

相続放棄申述受理通知書が届く

家庭裁判所へ回答書を返送すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いて相続放棄は完了となります

相続放棄の相談をする時に準備するもの

相続放棄の相談時、より的確なアドバイスをもらうためには、相談先に現在の状況をしっかり把握してもらうことが大事です。

相談しながら状況を伝えることもできますが、相談前に情報を整理しておくことでスムーズに相談でき、より的確なアドバイスをもらいやすくなります。

現在の自身の状況をまとめたメモ

事前にご自身の状況をまとめておき、すぐに答えられるようにしておきましょう。

- 被相続人と相談者の関係

- 相続が開始した時期

- 他の相続人の数

- 他の相続人の相続の意思

- 遺言書の内容

- 相続財産の種類

- 相続財産の金額

- 相続放棄したい理由 など

被相続人の財産一覧

『相続放棄申述書』には、おおよその財産を記入する欄があります。

(【引用】記入例1 申述人が成人の場合|裁判所)

どの種類の財産がどの程度あるのか、財産状況を事前に伝えられるようにしておきましょう。

まとめ|手続きが複雑になる場合は迷わず専門家に依頼をしましょう

この記事では、相続放棄についての相談先や手続きの流れについて解説しました。

相続放棄の手続きは、場合によって時間と手間がかかります。だからこそ自分一人で抱え込まずに、記事でご紹介した専門家に相談することがおすすめです。

相談だけでなく、相続放棄の手続きまで依頼する場合は弁護士を検討しても良いでしょう。費用が高くなる可能性はありますが、裁判や争いになったときに速やかに対応してもらえるのは大きなメリットといえます。

本記事の内容を参考に、一番納得できる形で相続手続を進めていってください。

| 相続問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |

|

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |

| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |

| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |

| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |

| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |

| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |