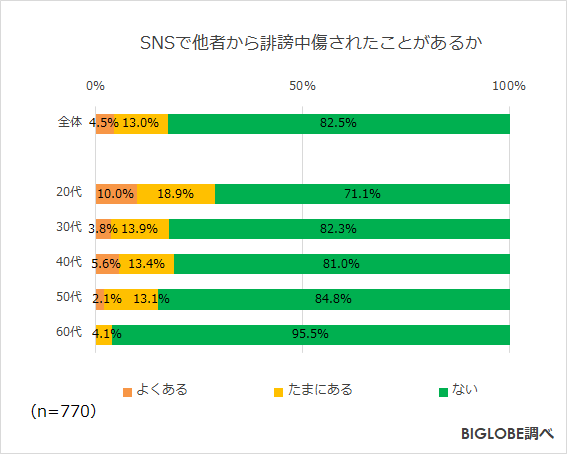

インターネットサービスプロバイダの大手であるBIGLOBEが実施した「withコロナ時代のストレスに関する調査」によると、20~60歳代の調査対象者(SNSを利用している男女770名)のうち、17.5%の人が「SNSで他者から誹謗中傷されたことがある」と回答しています。

年代別でみると、20歳代では10.0%が「よくある」、18.9%が「たまにある」と回答しており、誹謗中傷を受けた経験がある人は3割弱に達していることが判明しました。

30歳代・40歳代でもそれぞれ2割弱が誹謗中傷を受けた経験をもっています。

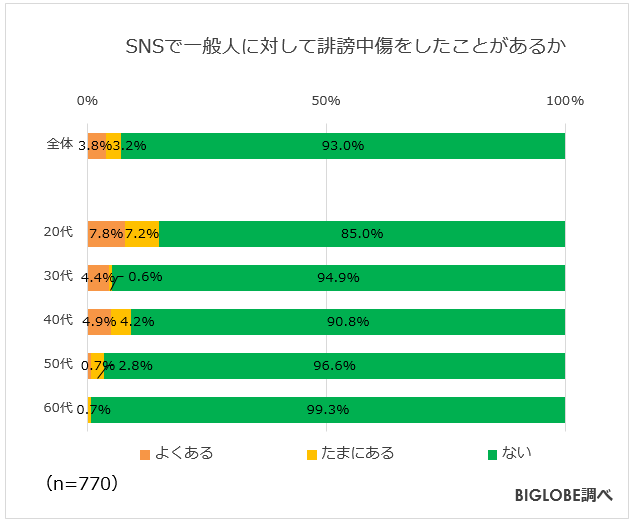

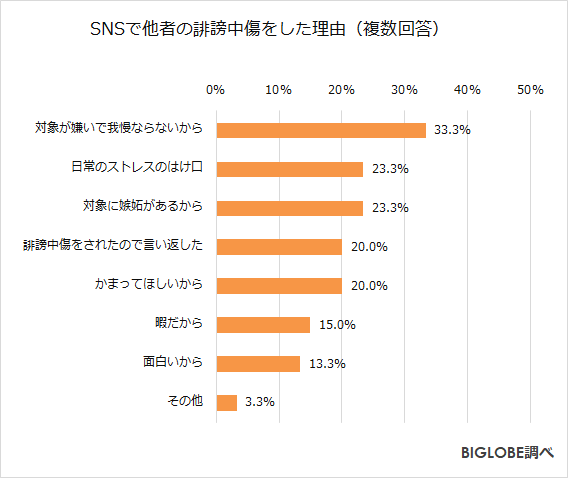

一方で、他人を誹謗中傷した経験について全体では7.0%、20歳代では15.0%が「経験あり」と回答しており、その理由の多くは「対象が嫌いで我慢ならないから」というものでした。

SNSの利用者が増加するなか、誹謗中傷の被害を受けてしまう、あるいは他人を誹謗中傷してしまうことでトラブルに発展する事例も増えています。

特に攻撃的な意図がなくても、強く批判したことで誹謗中傷にあたってしまうケースも少なくないので、インターネットの利用にあたっては「誹謗中傷とはどのような行為なのか」を正しく理解しておく必要があるでしょう。

この記事では、誹謗中傷と批判の違いや誹謗中傷が招く法的な責任、被害を受けたときの解決方法などを解説します。

SNS上の誹謗中傷は、思わぬ速度で拡散される恐れがあります。

このような事態を避けるためにも、早めに弁護士に相談し、サポートを受けるようにしましょう。

削除請求・発信者情報開示請求・損害賠償請求・刑事告訴などを依頼した場合は100万円前後の弁護士費用がかかることがありますが、事前にベンナビ弁護士保険に加入しておけば弁護士費用の補償を受けられます。

- 保険料は1日たった約96円※

- 初回60分相談料が無料の弁護士をご紹介

- 追加保険料0円で家族も補償に

※年間の保険料35,400円を365日で割った金額

SNSで誹謗中傷されたものの、対応方法がわからず悩んでいませんか?

結論から言うと、自分で調べて対処してもかまいませんが、特に発信者情報の開示手続きや賠償請求などでは、法的な知識が必要です。

迅速かつ適切に対応できるか不安な方は、弁護士への相談・依頼をおすすめします。弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを得ることができます。

- あなたのケースが誹謗中傷か判断してもらえる

- 誹謗中傷への対応方法に関するアドバイスを得られる

- 依頼すれば、削除要請や発信者情報の開示などの手続きを一任できる

- 依頼すれば、責任逃れをしようとする加害者には法的措置を講じてもらえる

ベンナビITでは、ネット誹謗中傷を得意とする弁護士をあなたのお住まいの地域から探すことができます。無料相談・電話相談などに対応している弁護士も多いので、まずはお気軽にご相談ください。

| IT問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |

|

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |

| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |

| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |

| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |

| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |

| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |

誹謗中傷の定義とは

「誹謗中傷」とは、一般的に「事実ではないことを根拠に悪口を言いふらす行為」と解釈されます。

口頭で悪口を言いふらす行為はもちろん、インターネット掲示板やSNSなどを利用した場合でも誹謗中傷にあたり、方法は問いません。

誹謗中傷と批判の違いについて

誹謗中傷との区別がつきにくいのが「批判」です。

特にある意見について激しく論争する様は、批判にあたるのか、誹謗中傷になってしまうのか判別に迷うところでしょう。

批判とは、ある意見や主張について欠点を指摘するなどしたうえで検討を加えて判定・評価する行為です。

相手の意見や主張を尊重したうえで論じるという点に注目すれば、事実ではないことを根拠に悪口を言いふらす行為とはまったく別のものであることがわかります。

ただし、誹謗中傷と批判との間に明確な区別はありません。

自分では批判しているつもりでも、内容や口調によっては誹謗中傷になってしまうことがあるので注意が必要です。

インターネットにおける誹謗中傷の被害状況と原因

誹謗中傷が問題となるケースの多くは、SNSや掲示板などインターネット上で起きています。

インターネットにおける誹謗中傷の被害状況や原因をみていきましょう。

誹謗中傷トラブルの被害状況

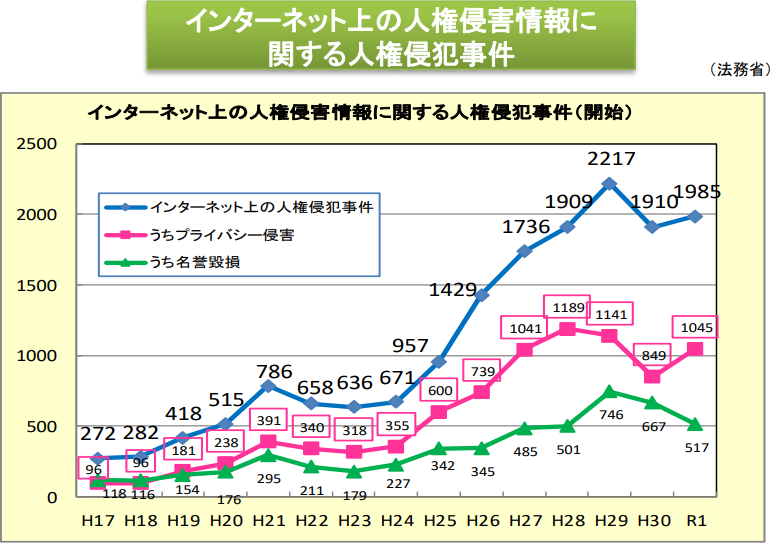

総務省が公開している「SNS上での誹謗中傷への対策に関する取組の大枠について」によると、令和元年中に1,985件のインターネットにおける人権侵害事件が発生していることがわかります。

さらに、警察庁が公開している「平成30年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、誹謗中傷に関する相談が年間1万件を超えて寄せられていることもわかります。

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 誹謗中傷などの相談件数 9,757件 10,398件 11,136件 11,749件 11,406件

SNSで誹謗中傷が多発する原因

現代の誹謗中傷トラブルは、とくにSNSにおいて多発していますが、なぜSNSで誹謗中傷が多発しているのでしょうか?

誹謗中傷トラブルが起こる原因について解説いたします。

匿名性の高さ

インターネットの特徴である匿名性は、誹謗中傷を加速させます。

とくにSNSの多くは実名を明かさずアカウントネームでの投稿が可能であり、だれが加害者なのかが特定できないため、誹謗中傷を誘発させているのです。

間違った正義感

SNSユーザーのなかには「間違いを正してやる」という正義感から攻撃的な意見を投稿する人もいます。

正義感が強まると、誹謗中傷にあたる投稿でも「正しいことをしている」という誤った認識に陥ってしまうのです。

ネット上では相手の感情が分からない

SNS上でのやり取りでは、相手の顔が見えません。

返信を受けてコメントの応酬になっても相手の感情が読めず、相手を怒らせてしまっている、あるいは相手が傷ついているといった状況さえも把握できないのです。

罪の意識のなさ

多くのユーザーからの批判や非難が集中している相手に対しては、自分ひとりが誹謗中傷にあたる投稿をしても「みんなと同じ」としか感じなくなります。

いわゆる群集心理から罪の意識が希薄になってしまうことも原因のひとつであることには間違いありません。

誹謗中傷してしまったらどうなる?

誹謗中傷にあたる行為があった場合は、刑事的な責任と民事的な責任の両方を負うことになります。

刑事責任に問われる可能性がある

誹謗中傷はその内容によって以下のような犯罪となる可能性があります。

起訴されて有罪判決を受ければ、その罪に応じた処罰を受けることになるでしょう。

| 罪名 | 罰則 |

|

名誉棄損罪(刑法第230条) |

3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 |

|

侮辱罪(刑法第231条) |

1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料 |

|

信用毀損罪・業務妨害罪(刑法第233条) |

3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |

|

脅迫罪(刑法第222条) |

2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

|

強要罪(刑法第223条) |

3年以下の懲役 |

名誉毀損罪

公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。

罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

侮辱罪

事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。

「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。

以前は法定刑は拘留または科料というごく軽度のものでしたが、2022年7月7日より施行された改正刑法により、「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」に厳罰化されました。

誹謗中傷の内容に応じて、従来よりも厳しい処罰を受けることになるでしょう。

信用毀損罪と業務妨害罪

虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。

ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

脅迫罪

相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知した場合は、刑法第222条の脅迫罪が成立します。

害悪を告知する方法に制限はないので、SNSにおける誹謗中傷でも危害を加える内容を含んでいれば脅迫罪に問われるでしょう。

罰則は2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

強要罪

脅迫・暴行を用いて人に義務のないことをおこなわせたり、権利行使を妨害したりすると、刑法第223条の強要罪によって罰せられます。

誹謗中傷のうえで「ブログを閉鎖しろ」などと強いれば本罪が成立するでしょう。

法定刑は3年以下の懲役です。

民事責任を負う可能性もある

誹謗中傷をはたらくと、民法第709条を根拠として相手が受けた損害を賠償する責任を負います。

これを「不法行為責任」といい、故意にしても過失の場合でも行為者は刑事責任とは別に民事責任を果たさなくてはなりません。

損害賠償

誹謗中傷を受けた相手の精神的苦痛に対する慰謝料や、風評被害による売上げの減少など実際に生じた損害について賠償する責任を負います。

損害賠償は金銭によってなされるのが原則です。

名誉回復措置

不法行為については金銭によって賠償するのが原則ですが、名誉毀損については例外的に「名誉を回復するのに適当な処分」を求めることが可能です。

名誉を回復するのに適当な処分とは、謝罪広告の掲載などが考えられます。

SNSでの誹謗中傷で悩まれている方は、一度弁護士に相談するなどして問題解決を目指しましょう。

覚えのない誹謗中傷、ネットストーカーに、鳴り止まないいたずら電話、個人情報の流出…

些細なきっかけから発展してしまったネットでのトラブルの解決に必要な弁護士費用に

もう悩まない「ベンナビの弁護士保険」

ベンナビ弁護士保険は追加0円で離れて住む親や子まで補償

少ない負担で幅広い法的トラブルに備え、多くの補償を受けたい方に

「ベンナビ弁護士保険」のここが「スゴい」

- 初回相談料が無料の弁護士をご紹介可能

- 1日約96円で契約中は通算1000万円までの手厚さ※1

- 自分だけでなく「家族」もしっかり守りたい。追加保険料0円の家族割※2

- 特定偶発事故は1事件330万円。一般事故は1事件110万円を限度額とした手厚い補償

入力30秒で「ベンナビ弁護士保険」がよくわかる資料を一括ダウンロード

「あなた」と「ご家族」まで。まるで「顧問弁護士」がついているような安心感を

※1 年間の保険料354,00円を365日で割った金額

※2 保険契約者の配偶者及び保険契約者の65歳以上の親(血族のみ)と30才未満の未婚の実子が対象

過去に起こったSNS誹謗中傷と損害賠償が認められた事例

実際に起きたSNS上での誹謗中傷について損害賠償請求が認められた事例を紹介しましょう。

令和元年8月に起きた常磐自動車道におけるあおり運転事件について、容疑者の車に同乗していたとデマを流された女性が、愛知県内の元市議を相手に損害賠償を請求しました。

元市議は、SNS上で女性の顔写真を掲載し「早く逮捕されるよう拡散お願いします」などと投稿していたのです。

令和2年8月、東京地裁はデマを拡散して被害女性の社会的評価を低下させたと認定し、元市議に33万円の損害賠償の支払いを命じています。

元市議は「損害は不特定多数の書き込みによるもの」「すでにほかの加害者からの和解金で損害は補填されている」などと主張しましたが、裁判所はこの主張を認めませんでした。

【参考】「ガラケー女」デマ拡散、元市議に33万円の賠償命令|朝日新聞

誹謗中傷した被害者から「訴える」と言われたときの対処法

誹謗中傷をした被害者から訴えられた加害者は、刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。

軽い気持ちでやったかもしれませんが、被害者の心に深い傷を負わせたのです。

十分に反省し、相応の責任を取るのは当然ともいえるでしょう。

しかし、二度とやらないと心に誓い、深く反省したのなら、その姿勢は正当に評価されるべきです。

弁護士に依頼し、被害者と交渉してもらうのがよいでしょう。

早急に弁護士に相談を

誹謗中傷をした相手に、その責任を問うべく訴えると言われたら、できるだけ早急に弁護士に依頼するのが賢明です。弁護士に依頼すれば、以下のことが期待できます。

示談によって刑事告訴を免れられる可能性がある

被害者が刑事告訴をする前に、示談が成立すれば告訴されずに済みます。

たとえ告訴後であっても、起訴前であれば、不起訴処分となる可能性が高いでしょう。

刑事事件においては、示談を一刻も早く成立させることが非常に重要です。そのためにも弁護士へはできるだけ早い段階で依頼することをおすすめします。

示談交渉は自分でもおこなえますが、被害者が接触を拒否したり、交渉が上手く進まなかったりする可能性が高いため、おすすめしません。

第三者である弁護士が交渉するほうが、依頼者も冷静に臨めるため、謝罪が受け容れられやすく、適切な条件での示談成立が期待できます。

交渉によって不当に高い賠償金は適正な金額に

民事責任を問われる場合、損害賠償金の支払いを求められます。

しかし、被害者が請求する金額が適当な金額とも限りません。

不当に高く請求されるケースもありますし、減額できる場合もあります。

弁護士に依頼すれば、請求金額が妥当かどうか、法律的な知見をとおして判断してもらえます。

不当に高い金額を請求されていたり、減額要素があったりすれば、被害者と交渉のうえ、適正な金額まで引き下げてもらえるでしょう。

誹謗中傷をしないために気を付けるべきこと

誹謗中傷の加害者は大した罪の意識をもたず、軽い気持ちで書き込むことも少なくありません。

刑事責任や民事責任を問われてはじめて、事の重大さに気づく人も多いものです。

誹謗中傷の被害があとを絶たないのは、こうした加害者側の意識によるところが大きいといえるでしょう。

よく考えずにした行動で、誹謗中傷の加害者にならないためにも、以下のことに気を付けてSNSを利用するべきです。

批判ではなく誹謗中傷になっていないか考える

批判と誹謗中傷は似ているようで異なります。批判は意見ですが、誹謗中傷は悪口です。

批判しているつもりで誹謗中傷になっていませんか?

「バカ」や「クズ」など相手の人格を否定したり「ブス」や「デブ」など相手の容姿をおとしめたりするような表現は誹謗中傷です。投稿や再投稿をする前に、一度立ち止まって考えるようにしましょう。

匿名だから投稿できる内容なのかを考える

匿名性が高いインターネットでは、気が大きくなって攻撃的な発言をしてしまう人も少なからずいます。

実際に顔を合わせて直接本人に言えない内容は、インターネット上でも発言を控えたほうがよいです。

「どうせ自分が書いたとバレないから」と思っていませんか?

被害者が請求すれば、発信者が特定され、刑事責任、民事責任を問われる可能性があります。

投稿する前に、自分の言動について責任を取れるのか今一度考えてみましょう。

感情的になっているなら、時間をおく

感情的になると、人は冷静な状態では考えられない行動をしてしまうものです。

日々のストレスのはけ口として、深く考えずに誹謗中傷する内容の投稿をしてしまう人もいるでしょう。

しかし、そんな軽はずみな行動をしたために、あとになって大変な目に遭う可能性もあります。

炎上したり、訴状が届いたりしたあとで悔やんでもどうしようもありません。

感情的になっている自分に気づいたら、一度SNSから離れましょう。

少し時間をおいて、投稿前に内容を見直すのが賢明です。

誹謗中傷は「正義」ではないと肝に銘じる

誹謗中傷した人の中には正義を主張する人もいます。

しかし、たとえ対象となった人のおこないが倫理や道徳から外れた許されないものであったとしても、人格を否定したり攻撃的な発言が許されるわけではありません。

それはもはや「正義」ではありませんし、誹謗中傷であるとを肝に銘じておきましょう。

「有名だから仕方ない」という主張は認められない

相手が有名かどうかは関係ありません。

相手の人格を否定したり、攻撃したりするような内容の投稿や再投稿は誹謗中傷であり、どんな人に対してもやってはいけないことです。

また、リツイートやリポストなどの再投稿も同様の罪に問われます。

安易に拡散しないように気を付けましょう。

誹謗中傷に対しての企業や政府の取り組みと対策

インターネット上での誹謗中傷は大きな社会問題となっており、さまざまな業界が協力してトラブルの防止やマナー向上に向けた取り組みを展開しています。

SNSを運営する企業

約款やポリシーを整備し、誹謗中傷にあたる投稿を禁止事項とすることで、禁止行為があった場合の削除・アカウント停止といった処分がスムーズに運ぶように整備を進めています。

一般企業・団体

自社のサイトにおける禁止事項を明示する、健全なSNS利用に向けた啓発活動やコンテンツを掲載するといった活動のほか、捜査機関への協力や政府との連携をはかっています。

政府

総務省が主導となり、インターネットの安全利用に向けた啓発活動を展開しています。

企業・団体と協力した出前講座の開催やトラブル事例集などの公開にも積極的です。

また、加害者の特定がスムーズに進むための法整備も政府の役目として検討をかさねています。

SNSで誹謗中傷を受けた場合の対処法

SNSでの誹謗中傷の被害を受けたら、しかるべき対処をし、加害者に責任を問いましょう。

ここでは実際に被害に遭った際の対処法について紹介します。

管理者に削除要請をする

SNS上で誹謗中傷する投稿内容が掲載され続ければ、閲覧されたり、拡散され続けたりする可能性があります。これ以上不快な思いをしないためにも、管理者に削除要請をしましょう。

削除要請の方法はSNSによって異なりますが、多くの場合、通報機能があります。

通報ボタンを押すなどして、規約に違反した投稿・アカウントがあることを管理者に報告しましょう。

また、加害者にDM(ダイレクトメッセージ)を送って削除を要請することも考えられますが、おすすめはしません。メッセージをさらされたり、炎上したりするなどさらなる被害に遭う可能性があるからです。

どうしても、直接要請したい場合は弁護士に相談のうえおこなうのがよいでしょう。

発信者を特定・損害賠償請求をする

加害者に責任を負わせるためには、誰が書き込んだのかを特定しなければなりません。

「発信者情報開示請求」をおこない、プロバイダに契約者情報の開示を求めましょう。

加害者の身元を特定できれば、損害賠償請求をおこない、民事責任を問います。

また、プロバイダ責任制限法の改正により、2022年10月1日から発信者情報開示請求の手続きを、従来よりも迅速におこなえるようになりました。

これまでサイトのプロバイダとインターネットプロバイダと2つの業者に対して別に手続きをおこなわねばならなかったのが一元化され、より短時間で発信者情報を取得できるようになりました。

誹謗中傷による被害回復の迅速化が期待されています。

警察に被害届を提出する・刑事告訴する

加害者に刑事責任を負わせるためには警察に届け出ましょう。

誹謗中傷を受けているだけでなく、「殺すぞ」など脅迫めいた書き込みをされている場合は被害届を提出すれば、警察が犯人逮捕に向けて動いてくれます。

一方、誹謗中傷は受けているものの、脅迫はされていないなら、刑事告訴するのがよいでしょう。

差し迫った危険はないため、被害届を出しても警察が捜査に乗り出してくれる可能性が低いからです。

告訴が受理されれば、加害者を刑事責任に問える可能性が高まります。

また、警察に申し出る際は、有効な証拠を準備しておくことが大切です。

誹謗中傷の書き込みがされたページのスクリーンショットやプリントなどを準備しておきましょう。

ネット上で謝罪してもらう

特に名誉を棄損された場合には、当該書き込みによって失った信用を取り戻さねばなりません。

加害者にインターネット上でお詫びをしてもらい、書き込みが事実でない旨を宣言してもらいましょう。

誹謗中傷による慰謝料相場

誹謗中傷が名誉毀損にあたる場合、慰謝料の相場は個人で10~50万円、企業や事業主であれば50~100万円といわれています。

侮辱にあたる場合は1~10万円程度です。

ただし、これはあくまでも一般的な相場であり、この範囲よりも高い慰謝料を獲得できる場合や、もっと安くなってしまうケースもあります。

SNSで誹謗中傷を受けてしまった場合の相談窓口

SNSで誹謗中傷を受けてしまった場合、以下の窓口に相談できます。

違法・有害情報相談センター(総務省)

インターネット上での違法行為による被害についての相談窓口です。誹謗中傷の書き込みの削除方法や加害者の特定方法などの情報提供をしてもらえます。

できるだけ自分で解決したいけれど、具体的な方法がわからない場合に利用するとよいでしょう。

インターネット人権相談受付窓口(法務省)

法務省の人権擁護機関がパソコン・スマートフォンからの相談を受け付けてくれる窓口です。

相談フォームに氏名・住所・年齢・相談内容などを入力して送信すると、最寄りの法務局から後日メール・電話でアドバイスを回答してくれます。

警察署・都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口

都道府県警察本部に置かれているサイバー犯罪相談窓口では、メール・電話による相談を受け付けています。

また、最寄りの警察署でも相談が可能です。

一般社団法人セーファーインターネット協会

インターネット企業有志によって運営されているセーファーインターネット協会では、誹謗中傷にあたる情報の受付のほか、誹謗中傷ホットラインを開設して国内外のプロバイダに対して削除対応を促す通知をおこなっています。

サイトの利用規約に従った削除が期待できる場合はこちらへの相談で解決できる可能性が高いでしょう。

弁護士・法テラス

全て専門家に任せてしまいたいなら、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

弁護士に依頼すれば、削除要請や発信者情報の開示から賠償請求、刑事告訴まで全ておこなってもらえます。発信者情報の開示など複雑な裁判手続きが必要な場合でも、弁護士に任せておけるので安心です。

資力がなく、弁護士費用が支払えそうにない場合は、法テラスの利用を検討するとよいでしょう。法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、無料で法律相談を受けられたり、法テラスの立て替えによって弁護士によるリーガルサービスを受けられます。

ただし、利用には資力条件を満たさねばなりません。利用にあたっては、下記法テラスホームページをご確認ください。

【参考】民事法律扶助|法テラス

まもろうよ こころ(厚生労働省)

誹謗中傷による悩みや不安を聞いてくれ、心のケアをしてくれる窓口です。

電話相談のほか、メールやチャットでの相談も受け付けています。

辛い気持ちを誰かに聞いてほしかったり、どうすればよいのかわからなかったりする場合は、気軽に利用しましょう。

誹謗中傷被害に遭ったら弁護士に依頼すべき?メリットと弁護士費用の相場

インターネット上での誹謗中傷被害に遭ってしまい、対応方法に悩んでいる場合は、弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に依頼するメリットと注意点

誹謗中傷被害の対応を弁護士に依頼する場合、次のようなメリットと注意点があります。

迅速に解決してもらえる

インターネット上のトラブルは迅速に対応することが大切です。

特にSNSでは驚くほどの速さで拡散してしまうケースもあります。

少しでも被害の拡大を防ぐためには、素早い対処が重要です。

自分で対処してもかまいませんが、特に発信者情報の開示手続きや賠償請求などでは、法的な知識が必要になります。

自分でおこなうとかなりの時間と労力が必要となるうえ、必ずできるとも限らないため、専門家である弁護士に依頼するのがよいでしょう。

加害者に対してしっかり責任を問える

加害者にもいろいろな人がいます。

すぐに自分の非を認めて謝罪する人もいれば、なかなか責任を認めず賠償請求に応じない人もいるでしょう。

弁護士に任せれば、たとえ加害者が責任から逃れようとしても、法的措置を講じて対処してもらえます。

相手の出方や状況に応じ、適切な方法で責任を取るようにしてもらえるでしょう。

IT問題を得意とする弁護士に依頼すべき

誹謗中傷被害の解決を弁護士に依頼するなら、インターネットトラブルの解決実績が豊富な弁護士に依頼しましょう。

SNSの誹謗中傷問題は、インターネットについてある程度の知識がなければ難しいからです。

特に発信者情報開示請求においては、インターネットの基本的な仕組みについて理解している必要があり、まったくく知識のない弁護士では適切な対処が難しいでしょう。

法律事務所のホームページなどで、インターネットトラブルの解決実績をよく確認してから依頼すべきです。

弁護士費用相場

弁護士に法律相談をした場合は、30分あたり5,000円程度の相談料がかかります。

また、正式に依頼した時点で着手金が、依頼が成功したときには報酬金の支払いが必要です。

依頼内容別の着手金・報酬金の相場は次のとおりです。

| 着手金 | 報酬金 | |

|---|---|---|

| 削除請求の代行 | 5~10万円 | 5~10万円 |

| 裁判手続きによる削除請求 | 20万円 | 15万円 |

| 発信者情報開示請求 | 20~30万円 | 15~20万円 |

| 損害賠償請求(交渉) | 10万円 | 回収額の16% |

| 損害賠償請求(裁判) | 20万円 | 回収額の16% |

このほかにも、弁護士が事務所外で活動する際の日当や交通費、裁判所に支払う手数料などの実費が発生する場合もあります。

「弁護士費用が不安」という方は、弁護士保険を活用する方法もあります。いざという時に備えておけば、法的トラブルから身を守ることができます。

覚えのない誹謗中傷、ネットストーカーに、鳴り止まないいたずら電話、個人情報の流出…

些細なきっかけから発展してしまったネットでのトラブルの解決に必要な弁護士費用に

もう悩まない「ベンナビの弁護士保険」

ベンナビ弁護士保険は追加0円で離れて住む親や子まで補償

少ない負担で幅広い法的トラブルに備え、多くの補償を受けたい方に

「ベンナビ弁護士保険」のここが「スゴい」

- 初回相談料が無料の弁護士をご紹介可能

- 1日約96円で契約中は通算1000万円までの手厚さ※1

- 自分だけでなく「家族」もしっかり守りたい。追加保険料0円の家族割※2

- 特定偶発事故は1事件330万円。一般事故は1事件110万円を限度額とした手厚い補償

入力30秒で「ベンナビ弁護士保険」がよくわかる資料を一括ダウンロード

「あなた」と「ご家族」まで。まるで「顧問弁護士」がついているような安心感を

※1 年間の保険料354,00円を365日で割った金額

※2 保険契約者の配偶者及び保険契約者の65歳以上の親(血族のみ)と30才未満の未婚の実子が対象

【最後に】問題が大きくなる前に対策を

SNSで誹謗中傷を受けた場合、思わぬ速度で情報が拡散されてしまうおそれがあります。

ひとたび拡散されてしまった情報を収束させるのは困難なので、ただちに弁護士に相談して投稿の削除や加害者の特定といった対策を講じるべきです。

弁護士への相談や依頼には弁護士費用がかかります。

ベンナビ弁護士保険は、SNS上での誹謗中傷トラブルを初回60分無料で相談できる弁護士をご紹介することもできますし、保険金として着手金・報酬金の一部を補償することができます。

家族全員の誹謗中傷トラブルを月々2,950円の保険料で弁護士費用の一部をカバーできるので、いざというときでも弁護士のサポートを求めやすくなるでしょう。

誹謗中傷トラブルに不安を感じているなら、ぜひベンナビ弁護士保険への加入をご検討ください。

| IT問題について弁護士に相談する 電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬 の事務所も多数掲載! |

|

|---|---|

| 北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 |

| 関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木 |

| 北陸・甲信越 | 山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 |

| 東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 |

| 関西 | 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 |

| 中国・四国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 |

| 九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |